Ipertensione arteriosa: la malattia silenziosa

L’ipertensione arteriosa rappresenta una delle patologie cardiovascolari più diffuse al mondo, interessando circa un terzo della popolazione adulta nei paesi sviluppati. Definita come “malattia silenziosa” per la sua tendenza a manifestarsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali, questa condizione può causare gravi complicazioni cardiovascolari se non diagnosticata e trattata adeguatamente.

Comprendere le cause che determinano l’innalzamento della pressione arteriosa, riconoscere i rari sintomi che possono manifestarsi, conoscere i metodi di diagnosi e monitoraggio, le opzioni di trattamento e le strategie di prevenzione è fondamentale per gestire efficacemente questa patologia e ridurre il rischio cardiovascolare.

Definizione e gradi dell’ipertensione arteriosa

Note cliniche importanti:

- La classificazione si basa sulle Linee Guida ESC/ESH 2018 e ACC/AHA 2017

- Quando sistolica e diastolica rientrano in categorie diverse, prevale la categoria più elevata

- I valori devono essere confermati in misurazioni multiple in giorni diversi

- L’ipertensione isolata sistolica (sistolica ≥140, diastolica <90) richiede uguale attenzione

- Il rischio cardiovascolare globale deve considerare anche altri fattori (età, diabete, fumo, dislipidemia)

Cause dell’ipertensione arteriosa

Le cause dell’ipertensione arteriosa possono essere classificate in due grandi categorie: ipertensione primaria o essenziale, che rappresenta il 90-95% dei casi, e ipertensione secondaria, causata da specifiche condizioni mediche identificabili.

Ipertensione primaria

L’ipertensione primaria è multifattoriale e risulta dall’interazione complessa tra predisposizione genetica e fattori ambientali. La familiarità gioca un ruolo importante: chi ha genitori ipertesi presenta un rischio aumentato di sviluppare la condizione.

I meccanismi fisiopatologici coinvolgono alterazioni del sistema nervoso simpatico, del sistema renina-angiotensina-aldosterone, disfunzione endoteliale e alterazioni nella gestione del sodio da parte dei reni. Questi meccanismi interagiscono determinando un aumento delle resistenze vascolari periferiche.

Fattori di rischio modificabili

Numerosi fattori dello stile di vita contribuiscono allo sviluppo dell’ipertensione. L’eccesso di sale nella dieta rappresenta un importante fattore di rischio, particolarmente nelle persone geneticamente predisposte. Il consumo elevato di sodio favorisce la ritenzione di liquidi e l’aumento della pressione arteriosa.

L’obesità e il sovrappeso sono fortemente associati all’ipertensione: l’eccesso di tessuto adiposo, specialmente quello viscerale, produce sostanze che influenzano negativamente il controllo pressorio. Anche la sedentarietà contribuisce aumentando il rischio cardiovascolare globale.

Ipertensione secondaria

L’ipertensione secondaria deriva da cause specifiche identificabili e potenzialmente curabili. Le patologie renali, come la stenosi dell’arteria renale, le glomerulonefriti o la malattia policistica renale, possono causare ipertensione attraverso alterazioni dell’equilibrio idrosalino.

Le patologie endocrine, inclusi feocromocitoma, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo primario e ipertiroidismo, possono determinare ipertensione attraverso meccanismi ormonali specifici. La sindrome delle apnee notturne rappresenta una causa sempre più riconosciuta di ipertensione resistente.

Sintomi dell’ipertensione arteriosa

I sintomi dell’ipertensione arteriosa sono tipicamente assenti nelle fasi iniziali e moderate della malattia, motivo per cui viene definita “killer silenzioso”. Questa caratteristica rende particolarmente importante lo screening sistematico della pressione arteriosa.

Manifestazioni nelle forme severe

Quando presenti, i sintomi sono generalmente aspecifici e possono includere cefalea, particolarmente al risveglio e localizzata alla regione occipitale, vertigini, acufeni e visione offuscata. Questi sintomi tendono a manifestarsi principalmente nelle forme severe di ipertensione.

L’epistassi ricorrente può occasionalmente essere associata a valori pressori molto elevati. Anche palpitazioni e sensazione di affaticamento possono accompagnare l’ipertensione, sebbene questi sintomi siano molto aspecifici.

Sintomi delle complicanze

Sintomi più severi possono indicare lo sviluppo di complicanze d’organo: dolore toracico può segnalare sofferenza cardiaca, dispnea può indicare scompenso cardiaco o edema polmonare, mentre deficit neurologici acuti possono rappresentare un ictus cerebrale.

Diagnosi e monitoraggio dell’ipertensione

La diagnosi e monitoraggio dell’ipertensione arteriosa richiedono un approccio sistematico che combina misurazioni accurate della pressione arteriosa e valutazione del danno d’organo per stratificare correttamente il rischio cardiovascolare.

Misurazione corretta della pressione

La diagnosi di ipertensione non deve mai basarsi su una singola misurazione ma richiede multiple rilevazioni in condizioni standardizzate. La misurazione deve essere effettuata dopo almeno 5 minuti di riposo, con il paziente seduto, il braccio sostenuto all’altezza del cuore e utilizzando un bracciale di dimensioni appropriate.

L’automisurazione domiciliare della pressione arteriosa (HBPM) fornisce informazioni preziose sul controllo pressorio nelle condizioni di vita quotidiana, riducendo il fenomeno dell’ipertensione da camice bianco. Si raccomandano due misurazioni mattutine e due serali per almeno 3-7 giorni.

Monitoraggio ambulatoriale

Il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore (ABPM) rappresenta lo standard di riferimento per la diagnosi e fornisce informazioni sul profilo pressorio notturno. Normalmente la pressione dovrebbe ridursi del 10-20% durante il sonno (pattern “dipper”); l’assenza di questa riduzione (“non-dipper”) è associata a maggior rischio cardiovascolare.

Valutazione del danno d’organo

La valutazione iniziale deve includere esami volti a identificare il danno d’organo subclinico e fattori di rischio cardiovascolare associati. L’elettrocardiogramma può evidenziare ipertrofia ventricolare sinistra, mentre l’ecocardiogramma fornisce informazioni più dettagliate sulla struttura e funzione cardiaca.

Gli esami di laboratorio dovrebbero includere glicemia, profilo lipidico, funzionalità renale e elettroliti. L’esame delle urine e la valutazione della proteinuria forniscono informazioni sul coinvolgimento renale.

Trattamento dell’ipertensione arteriosa

Il trattamento dell’ipertensione arteriosa si basa su un approccio integrato che combina modifiche dello stile di vita e, quando necessario, terapia farmacologica per raggiungere e mantenere valori pressori ottimali.

Modifiche dello stile di vita

Le modifiche dello stile di vita rappresentano il primo approccio terapeutico e mantengono un ruolo fondamentale anche quando si inizia la terapia farmacologica. La riduzione dell’apporto di sodio a meno di 5 grammi al giorno può ridurre la pressione sistolica di 5-6 mmHg.

L’aumento del consumo di frutta, verdura e cereali integrali, secondo la dieta DASH, ha dimostrato efficacia nella riduzione dei valori pressori. La moderazione nel consumo di alcol e la cessazione del fumo sono raccomandate per ridurre il rischio cardiovascolare globale.

Attività fisica

L’esercizio fisico aerobico regolare, come camminata veloce, nuoto o ciclismo per almeno 150 minuti settimanali, può ridurre la pressione sistolica di 5-8 mmHg. L’attività fisica contribuisce anche al controllo del peso e migliora la sensibilità insulinica.

Terapia farmacologica

Note cliniche importanti:

- La scelta del farmaco si basa su: livello pressorio, rischio cardiovascolare, comorbidità, età, etnia

- La maggior parte dei pazienti richiede terapia combinata (2-3 farmaci) per raggiungere il target pressorio

- Gli ACE-inibitori e sartani sono controindicati in gravidanza

- Il target pressorio generale è <140/90 mmHg (o <130/80 mmHg in pazienti selezionati)

- La terapia va personalizzata e monitorata nel tempo

Prevenzione dell’ipertensione arteriosa

La prevenzione dell’ipertensione arteriosa si basa sull’adozione precoce di stili di vita salutari e sull’identificazione e gestione dei fattori di rischio modificabili prima che si sviluppi l’ipertensione conclamata.

Prevenzione primaria

Il mantenimento di un peso corporeo normale rappresenta una strategia preventiva fondamentale. Anche modeste riduzioni di peso (5-10% del peso iniziale) possono avere effetti significativi sui valori pressori in soggetti in sovrappeso.

L’adozione di un’alimentazione equilibrata ricca di potassio, magnesio e calcio, con ridotto contenuto di sodio e grassi saturi, può prevenire lo sviluppo di ipertensione. L’attività fisica regolare fin da giovani contribuisce a mantenere un sistema cardiovascolare sano.

Screening e diagnosi precoce

Lo screening regolare della pressione arteriosa, almeno annuale negli adulti, permette l’identificazione precoce dell’ipertensione. Chi presenta valori pressori normali-alti (130-139/85-89 mmHg) dovrebbe essere monitorato più frequentemente e incoraggiato ad adottare modifiche dello stile di vita.

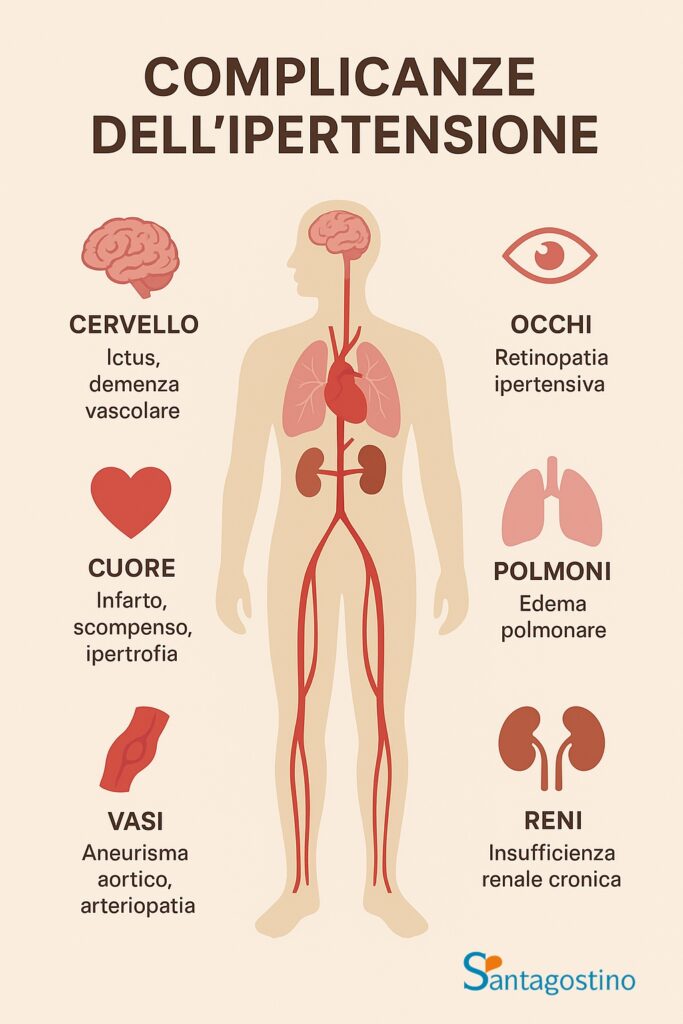

Complicanze e invalidità

Le complicanze dell’ipertensione non controllata possono interessare diversi organi vitali e rappresentare causa di disabilità significativa o morte prematura.

Complicanze cardiovascolari

L’ipertensione è il principale fattore di rischio modificabile per ictus cerebrale, sia ischemico che emorragico. Aumenta inoltre significativamente il rischio di infarto miocardico, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e aneurisma aortico.

Danno renale

L’ipertensione cronica può causare nefropatia ipertensiva con progressivo deterioramento della funzione renale fino all’insufficienza renale cronica che può richiedere dialisi. Il controllo pressorio è essenziale per rallentare la progressione del danno renale.

Invalidità e riconoscimento

In Italia, l’invalidità legata all’ipertensione arteriosa viene riconosciuta in base alla gravità della malattia e alle complicanze d’organo. Le forme severe con danno d’organo documentato possono essere riconosciute con percentuali variabili di invalidità.

La valutazione considera la gravità dell’ipertensione, il grado di controllo con la terapia, la presenza di complicanze cardiovascolari, renali o cerebrovascolari, e l’impatto sulla capacità lavorativa e sulle attività quotidiane.

La gestione ottimale dell’ipertensione arteriosa attraverso diagnosi precoce, trattamento appropriato e aderenza alle modifiche dello stile di vita e alla terapia farmacologica permette di prevenire le complicanze e mantenere una buona qualità di vita, riducendo significativamente il rischio cardiovascolare globale.